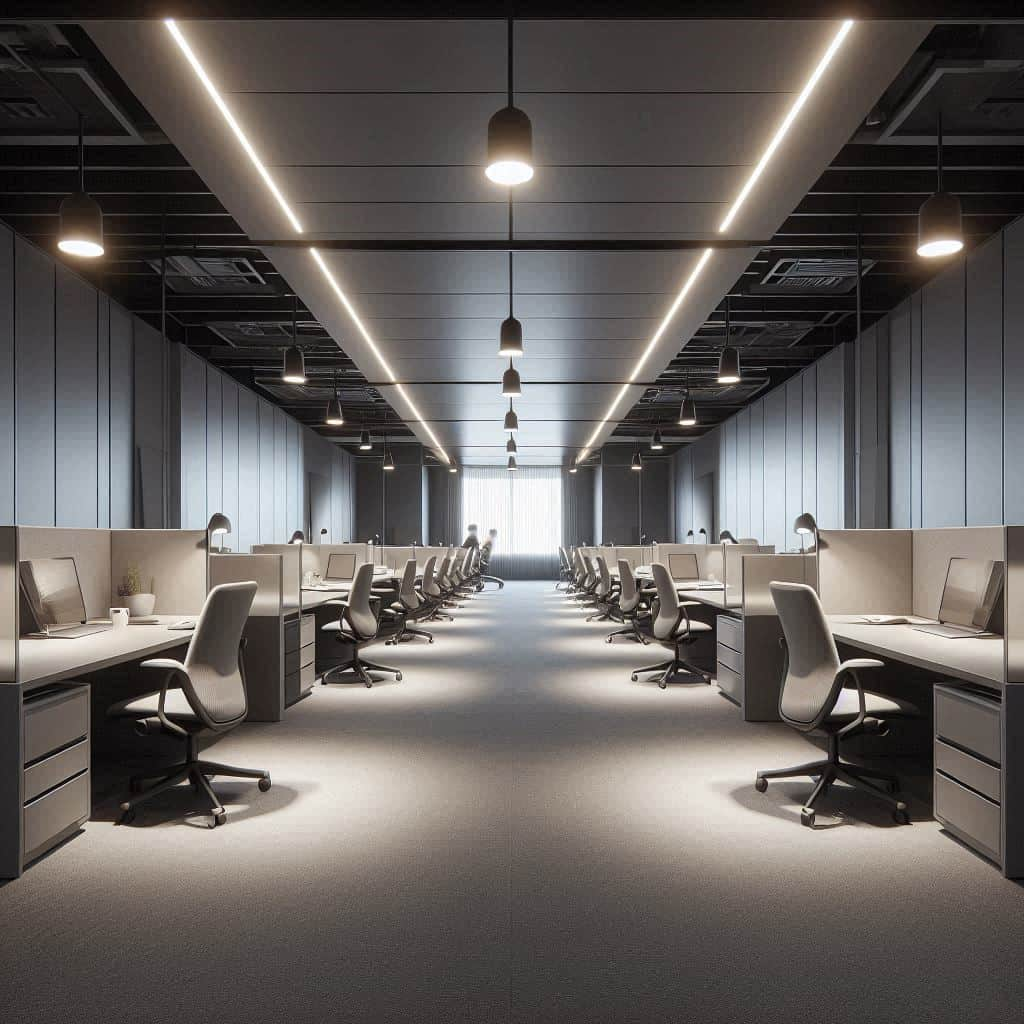

写字楼办公环境如何利用智能传感技术塑造高效协作体验

更新日期:

在现代商业环境中,办公空间的智能化转型已成为提升效率的关键驱动力。通过部署智能传感技术,企业能够将传统的静态办公环境转化为动态的协作生态。以普罗娜商务广场为例,这座标志性建筑通过整合物联网传感器与数据分析平台,实现了空间利用率优化与员工体验升级的双重目标。

智能环境调控是技术落地的首要场景。光照、温湿度及空气质量传感器可实时采集数据,并联动空调、照明系统自动调节。例如,当会议室人数增加导致二氧化碳浓度上升时,新风系统会主动提高换气效率,避免员工因环境不适而分心。这种无感化调节不仅降低能耗,更让使用者专注于核心工作。

空间动态管理则是另一项突破性应用。通过工位占用传感器与移动端App的配合,员工能快速定位空闲会议室或协作区。系统甚至能根据历史数据预测高峰时段,提前推送调度建议。某咨询公司入驻后反馈,其团队会议效率提升约30%,因场地冲突导致的延误基本消除。

人员流动分析技术进一步强化了协作潜力。热力图可视化工具可识别高频交互区域,促使管理者优化动线设计。当传感器检测到某部门跨团队交流骤减时,系统会建议调整座位布局或组织联谊活动。这种数据驱动的决策方式,有效打破了传统办公中的信息孤岛现象。

智能安防系统的整合也值得关注。结合人脸识别与行为分析传感器,大厦能在保障安全的同时减少流程冗余。员工无感通行、访客自动引导等功能,既节省时间又提升专业形象。更重要的是,紧急情况下传感器可精准定位人员分布,为疏散救援提供关键支持。

技术部署需注重人性化平衡。部分企业初期曾遭遇员工对数据采集的顾虑,后通过透明化数据用途、设置隐私开关等措施取得理解。实践证明,当技术真正服务于需求而非监控时,接受度会显著提高。定期收集反馈并迭代系统,是维持长期效用的必要条件。

未来,随着边缘计算与5G技术的成熟,智能办公将呈现更精细化的趋势。例如,传感器可能识别个体工作状态,自动切换免扰模式;或通过声纹分析优化会议室音响效果。但核心逻辑始终不变:技术应作为隐形纽带,连接空间、设备与人,最终催化高质量的协作创新。